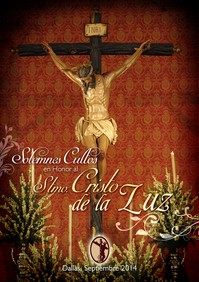

SEGUIMIENTO DE LOS CULTOS EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Te recordamos que puedes seguir los solemnes cultos y actos organizados por esta Hermandad a través de su web www.cristodelaluz.es, su facebook y twitter. Tanto el Programa como el Cartel ofrecen un código BIDI, enlace para estar, cuando quieras, bien informado.

Asimismo, desde el pasado mes de Junio, la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz ofrece a todos sus hermanos, devotos y fieles en general una App acerca de la propia Hermandad.

A través de esta aplicación de software toda persona interesada tiene al alcance de su mano, mediante su dispositivo móvil o tablet, la información más relevante sobre esta Hermandad: su Historia, Noticias, Galerías de fotos relacionadas con los cultos y actos desarrollados, y enlaces a las redes sociales en las que está presente la Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz (facebook y twitter). Información ampliada para ofrecer el Programa de los Solemnes Cultos en honor al Stmo. Cristo de la Luz que tendrán lugar a lo largo de este mes de Septiembre.

Nuestra App se denomina 'Cristo de la Luz'.

Buzón del peregrino

Buzón del peregrino

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA